字體界的翻譯年糕:標準字的本地化實驗

考考大家「Now, You're talking」如何翻譯?如果只看原文直接翻譯會變成「現在,你正在說話」,但其實常看美劇的朋友都知道,這句話更應該像是「你終於說人話了」、「這才像話!」。

同樣的問題也發生在「標準字」上。當我們面對來自不同文化語境的標誌設計,如果只是「直譯」──簡單將文字內容換成中文,往往會失去原有的語氣、氛圍與設計張力;而若是「意譯」──重新理解其內涵,並在本地語境中轉換成符合觀眾閱讀習慣的形式,才能讓視覺語言真正「說人話」。

這正是「翻譯標準字」的核心:它並不只是語言的轉換,而是一種跨文化的詮釋與再創造。

如何「翻譯」標準字?

一般來說遇到此類外文標誌,可以分兩種處理方式。

第一類:保留原文標題與標誌,加以搭配中文副標題,此類處理手法,可能會選用較於「中性」風格較不強烈的字型,避免出現,兩種標題一樣搶眼的情況。

如《羅密歐與茱麗葉》,保留原文的書寫感,中文則簡單搭配明體(可能為思源宋體)。

第二類:使用本地化名稱為主要標題,此時就需要考驗設計如何將原版標誌轉譯成在地化文本之設計。

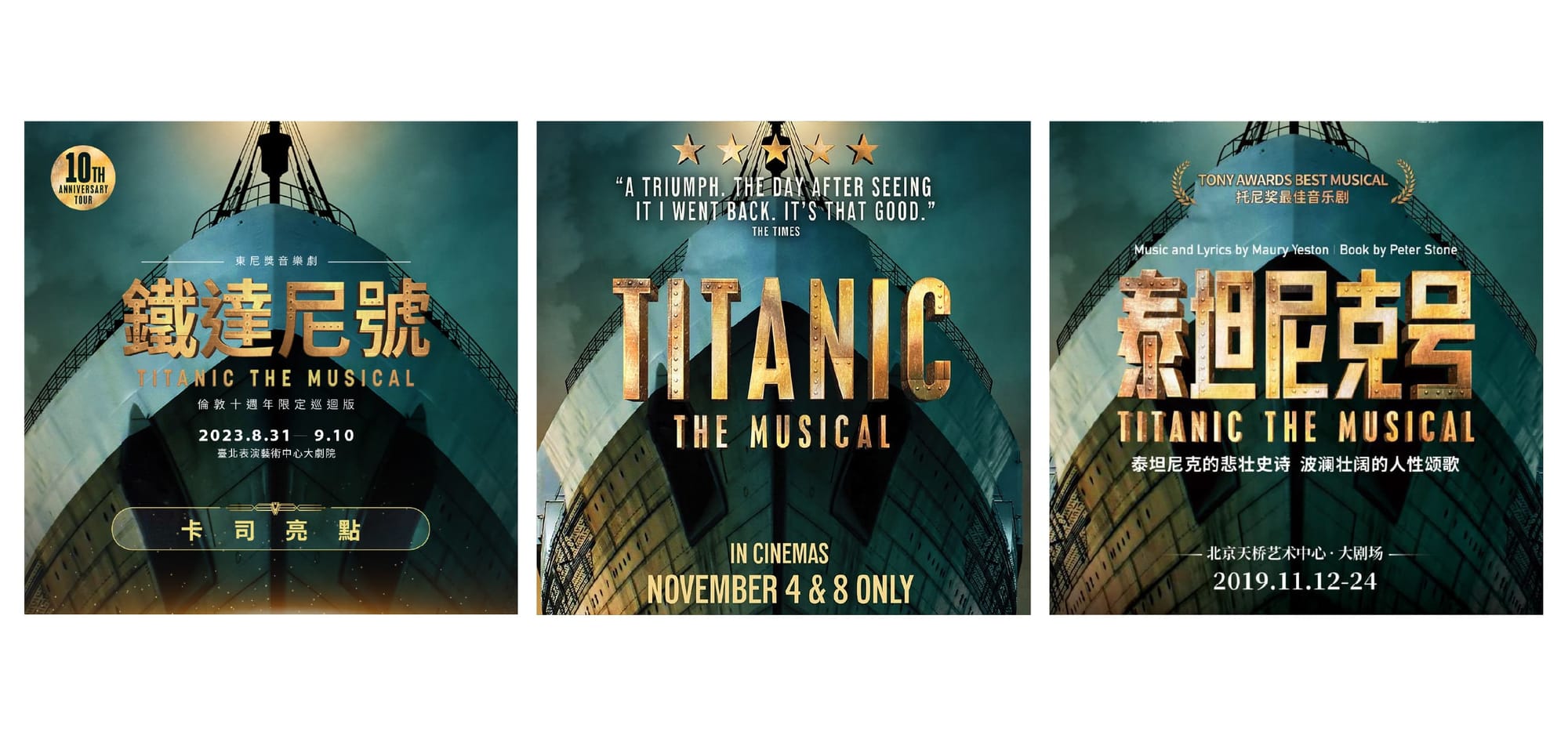

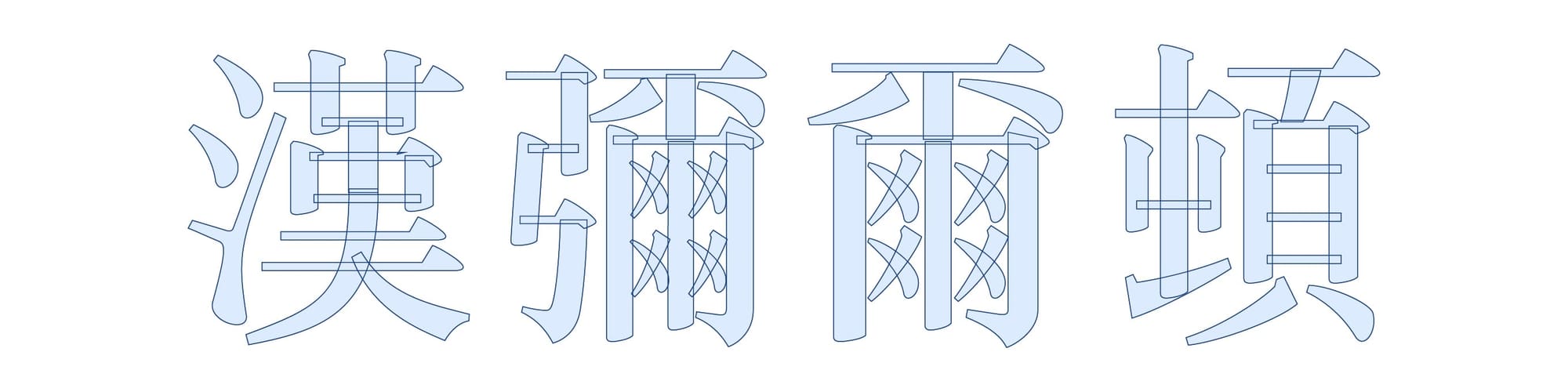

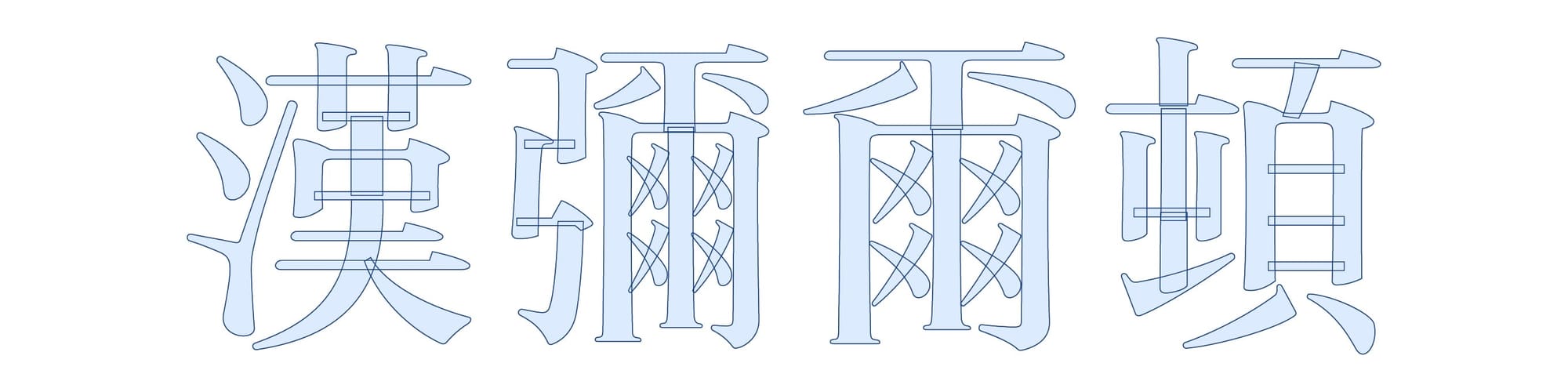

像是《鐵達尼號》音樂劇,如上圖,由左至右分別為:繁體、西區原版、簡體,三種不同之版本,可以看到三者在文字肌理(材質)上皆有加入金屬與鉚釘效果,但是繁體中文字型,不論是長高比、粗細,在視覺上都與原本有很大不同,氣勢稍顯不足;而簡體版本,則採用蒙納超綱黑拉長,營造出磅礡之氣,雖說與原本不盡相同,但是在氣氛營造上,略勝於繁體版本。

一種想像:還沒引入的經典作品,本地化標準字會是什麼樣子?

如果先撇除中英同時搭配等問題,單純想像「如果百老匯音樂劇標誌,變成中文會長什麼樣子?」

來點不一樣的

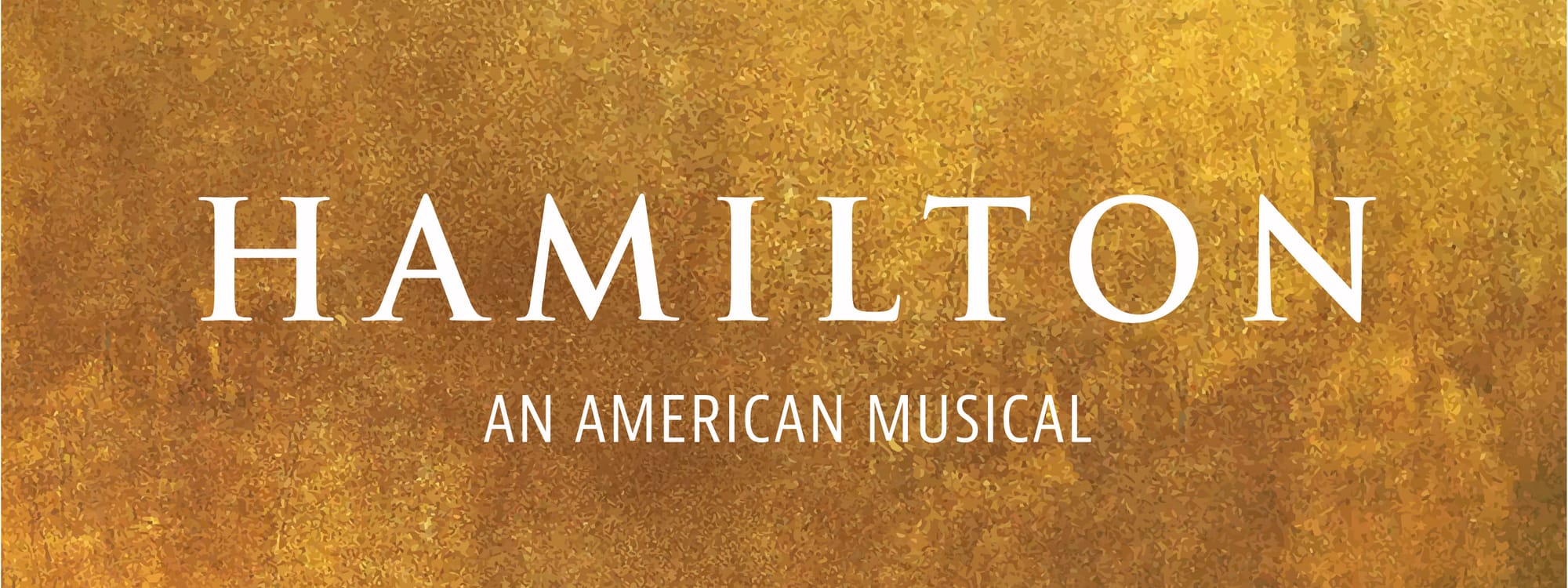

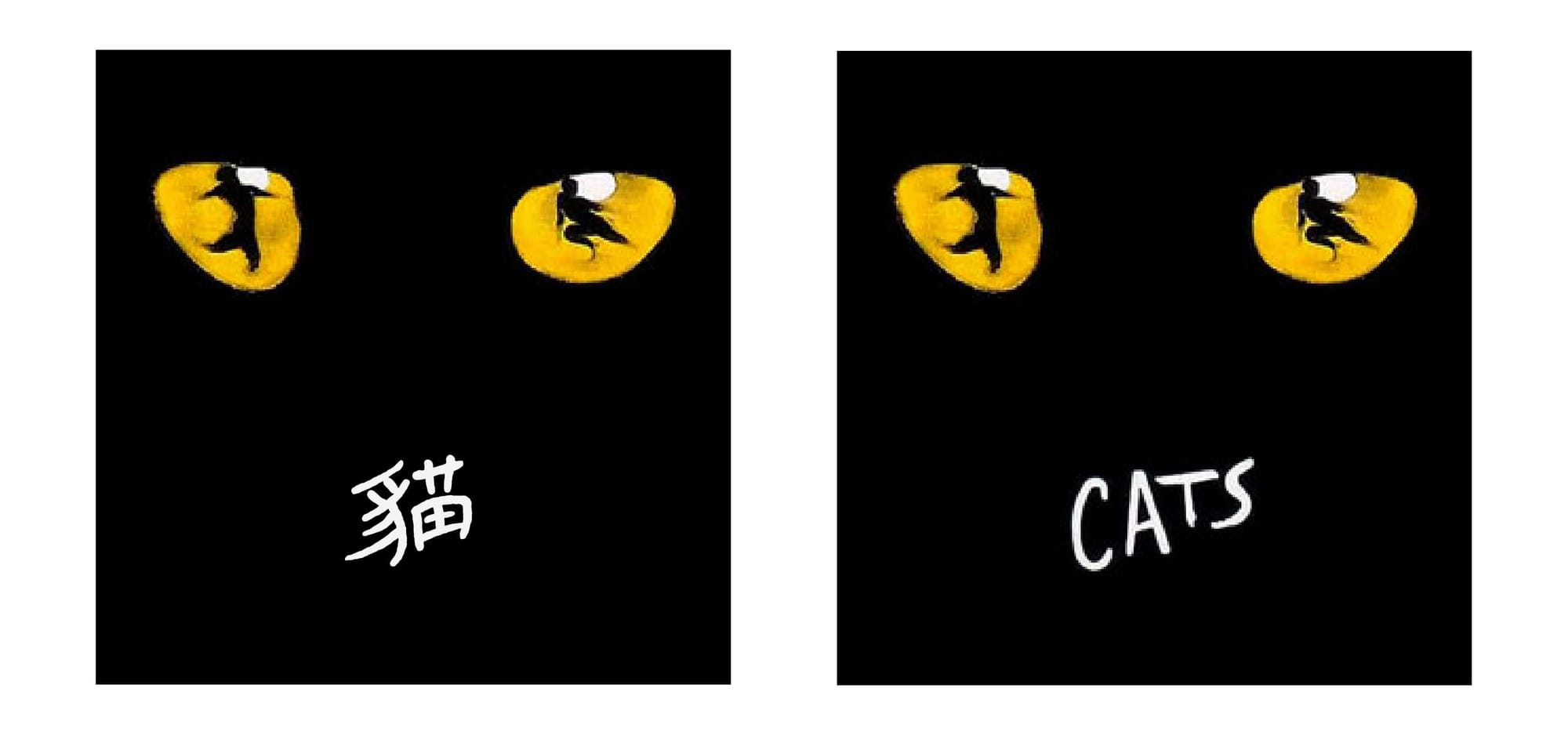

過去《貓》、《歌劇魅影》、《獅子王》......等已多次來台。本次想以橫掃 11 座東尼獎的音樂劇--《漢彌爾頓》為嘗試。

該劇以美國開國元勳之一的 Alexander Hamilton 傳記為藍本進行的改編創作,當紅時期在百老匯部分票價高達 849 美金!

原始圖標(Logotype)

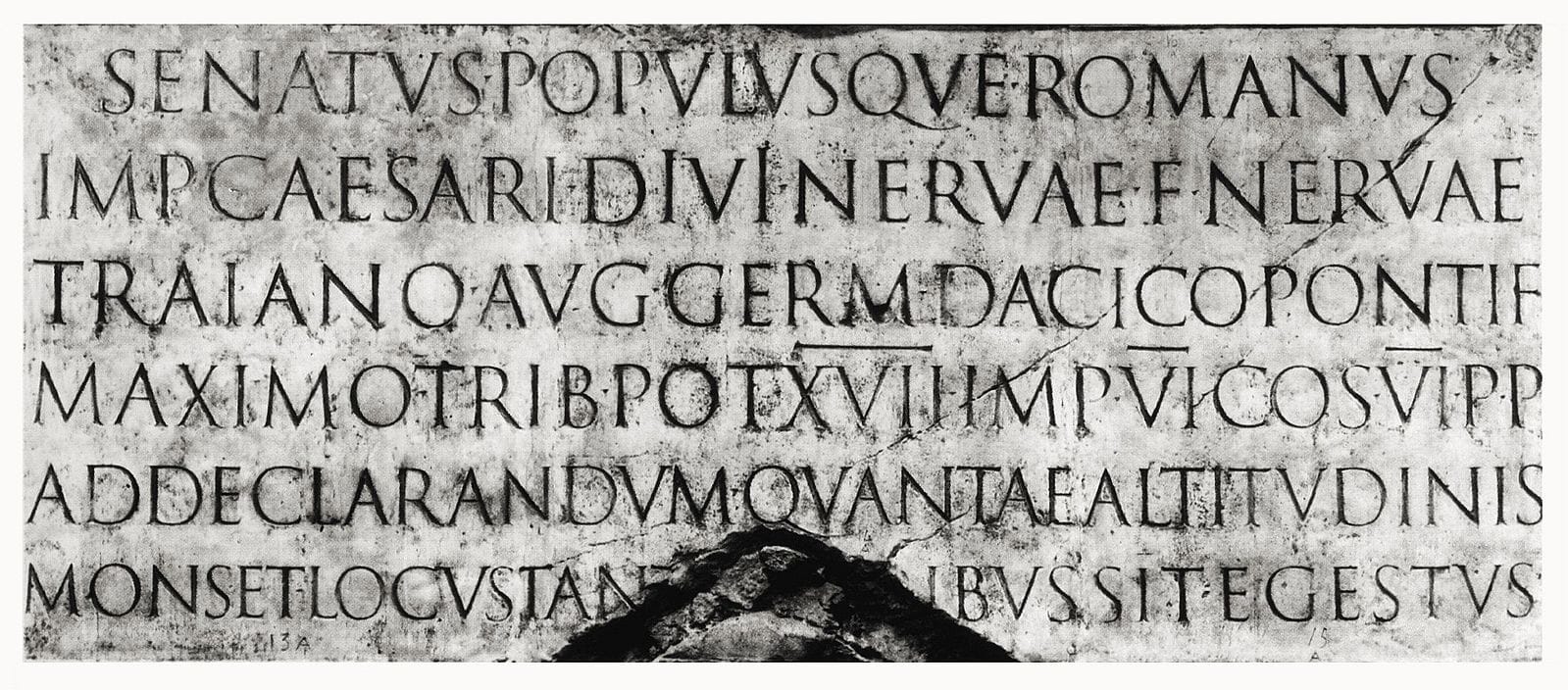

該劇的文字圖標示使用了「Trajan Pro」,並加大字元間距。該風格最早是刻劃在羅馬 Trajan 柱(圖拉真柱)底部的銘文,這樣字體(Typeface)樣態,藝術與書法學家 Edward Catich 認為最早是使用平筆刷繪製,最終使用雕刻方式,刻劃於石碑上。

發想?

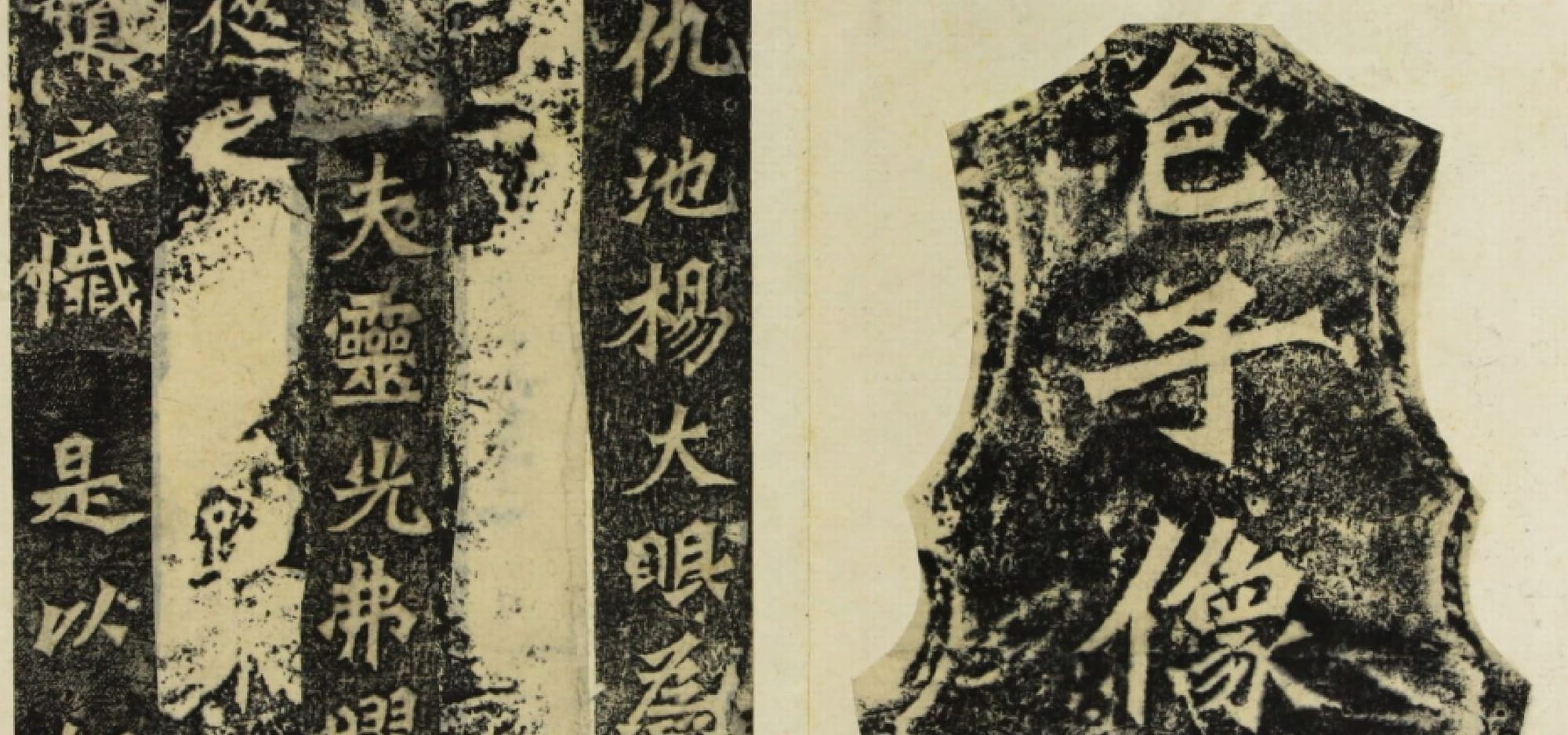

看到歐文襯線體,很自然的就想到中文的明、宋體,但同時間需要融合「雋刻感」,這令人立刻聯想到龍門石窟碑銘,以及早期上海模鉛字風格的仿宋與宋體。

有了方向,開始收集資料,包括《龍門二十品》拓本、上海字模廠鉛字樣張、清光緒刻本......等資料。

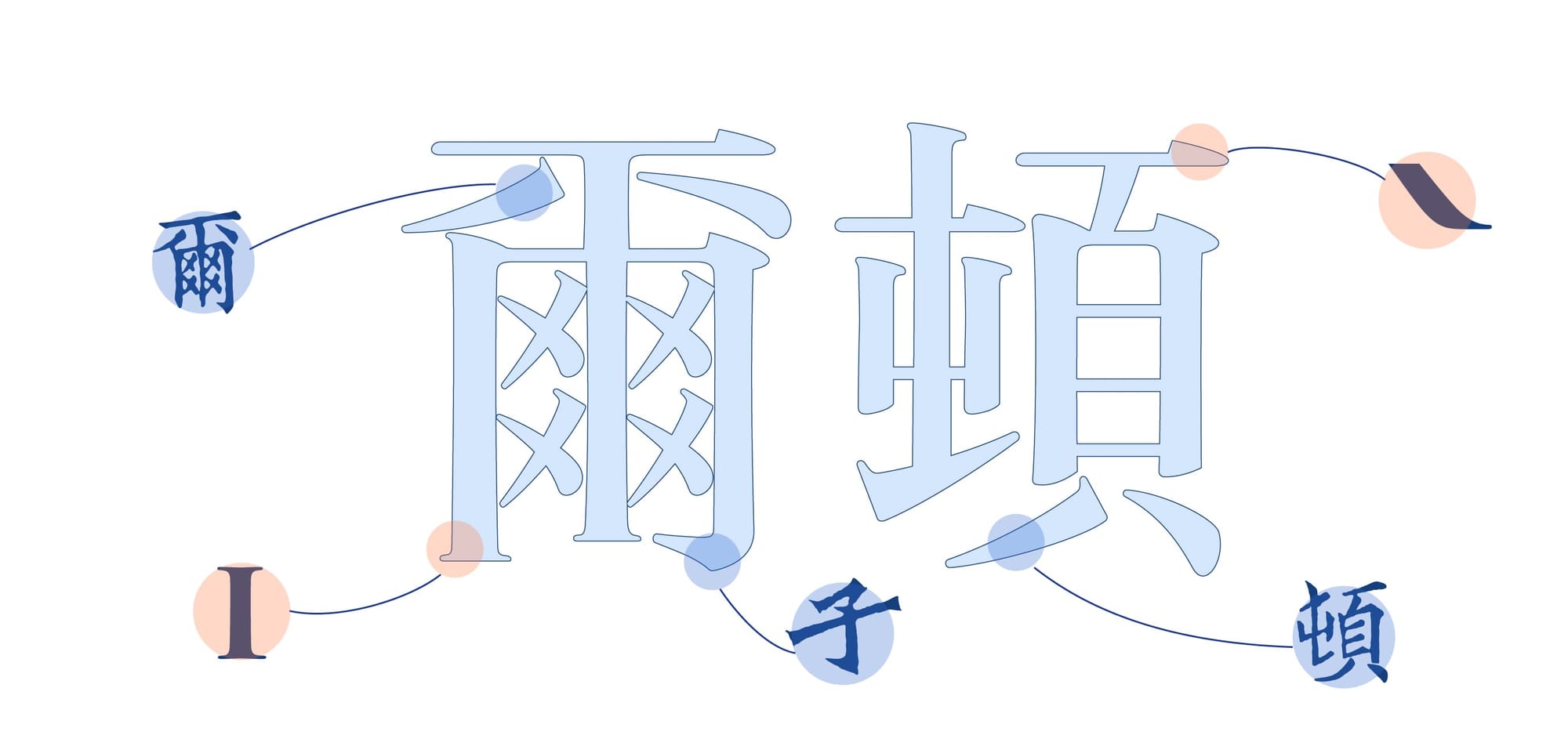

確立了,想加入石碑體中,標誌的鈎與右點的筆劃特徵,下一步就是繪製。此處的繪製,並非是最終效果,更多的是先將雛形訂下,在近一步從中修正。

繪製完手稿後,進入數位化環節,因字數較少,故使用 Illustrator 直接進行描繪,與細節微調。

在第一輪的數位化後,發現過於保守,與一般明體過於雷同,無法襯托原有字體的高雅與氣質。

因此進行第二次微調,將歐文原有豎筆畫末端的襯線加入,但同時有取捨,如果所有中文豎筆畫都加上襯線,會過於雜亂,因此最終只留下較明顯,且下半部無其他部件干擾的部分。另外將明體原有的右側三角縮小,營造視覺上的「優雅」與「細緻」。

最終成果

最終將該標準字細化與微調,再加上肌理效果:

同場加映

備註:

以上圖片,與官方活動無關,僅為在標誌地化示例。

相關連結

Translating Logotypes & Cross-Cultural Branding | BITS10Trajan | Adobe Fonts

北魏龍門造像記

Hamilton Musical

Trajan's Column

The Origin of the Serif: Brush Writing and Roman Letters

六朝事迹編類十四卷 宋張敦頤譔 清光緒刻本

此授權條款要求再使用者必須對創作者進行署名。它允許再使用者以任何媒介或格式,出於非商業目的,分享、重混、改編及依原作品進行創作。唯重製後之作